|

|

||||||||||||||||

|

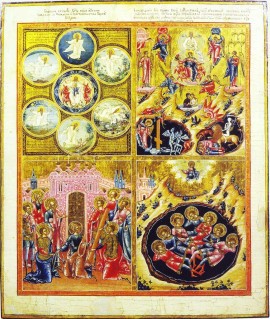

Четырехчастная икона: «Сотворение мира», «Единородный Сыне и Слове Божий», «Девять мучеников Кизических», «Семь отроков Эфесских». Первая половина XIX века. Палех. Дерево, левкас, темпера. 35х29 см.  Икона реставрирована. Тонировки. Икона реставрирована. Тонировки.Икона состоит из четырех сложных композиций. «Сотворение мира» («И почи Бог в день седьмый») восходит к Книге Бытия 1,2. Представлены семь сфер — по числу дней творения, внутри каждой помещено изображение Господа Саваофа в виде старца в белых одеждах, созидающего мир. В центре — образ Триединого Бога, в иконографическом варианте, получившем название «Отечество». На фоне даны пространные тексты из Библии. «Единородный Сыне и Слове Божий». Основным содержанием этой сложной композиции стало прославление Бога Слова, Единородного Сына. Он представлен в верхней части в образе Спаса Еммануила, сидящего на херувимах, рядом изображены Господь Саваоф и Святой Дух, заключенные с Ним в единую сферу, — святая Троица в типе «Отечество»; по сторонам — ангелы, несущие солнце и луну, и фигуры юношей, символизирующих поверженную Ветхозаветную и торжествующую Новозаветную Церкви. В центре — «Оплакивание Иисуса Христа». В нижней части показана победа Иисуса Христа над смертью через Его крестную жертву. Спаситель представлен в образе воина, с мечом и в доспехах, восседающим на кресте, рядом с Ним — архангел Михаил, побеждающий сатану; напротив — ад и смерть в виде скелета с косой, сидящая на звере. В России этот сюжет появился в середине XVI в. Одна из наиболее известных и прославленных икон данной иконографии — «Четырехчастная», написанная псковскими мастерами в 1547 г. для Благовещенского собора Московского Кремля. В этом произведении были использованы символические и аллегорические изображения, заимствованные в западном искусстве. Несмотря на вызванные ими споры, они были приняты Стоглавым собором, и затем новые композиции существовали на протяжении столетий почти без изменений. «Девять мучеников Кизических».  «Семь спящих отроков Эфесских». Согласно преданию, отроки пострадали при императоре Декии (III в.). Отказавшись поклоняться идолам, они скрылись на горе Охлон. По приказу императора их заживо замуровали в пещере, где они проснулись через два столетия, когда гонения на христиан прекратились. В чудесном пробуждении отроков Церкви была открыта тайна воскресения мертвых. В народе они почитались как целители животворящим сном. Их изображения были особенно распространены в мелкой пластике, на небольших образках и змеевиках. В них сохраняется особая иконография — семь спящих отроков располагаются вокруг образа Спасителя или свт. Николая. Публикуемая икона относится к другому типу, ее композиция восходит к образу строгановского мастера Семена Бороздина «Семь отроков Эфесских», конец XVI — начало XVII в., ГРМ. Все представленные сюжеты были распространены в старообрядческой среде в XVII—XIX вв. Символические композиции давали простор богословскому творчеству и позволяли в зримых образах вместить всю философию старой веры, показать историю сотворения мира, преодоление смерти через жертву и торжество Христа, принятие мученического венца и воскресение верных. Все эти темы были весьма актуальны для старообрядцев, претерпевших гонения и сохранявших приверженность «древлим» заветам православия. Подобные иконы писались мастерами владимиро-суздальских иконописных сел — Палеха, Мстёры, Холуя. Заимствованный из миниатюр и икон строгановских писем «орнамент по черной, красной или золотой лузге — одна из типичных черт палехских (реже мстерских) старообрядческих икон». Т. Нечаева.

|