Проповедь произнесенная в Покровском академическом храме за

Божественной литургией в Неделю святых жен-мироносиц 18 апреля 2010 года.

18 апреля 2010 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Христос

воскресе!

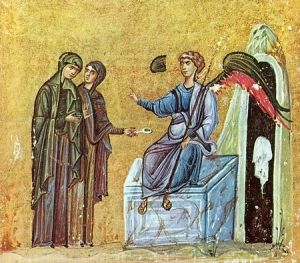

Нынешнее

воскресенье – третье по Пасхе – посвящено воспоминанию тех святых людей,

которые были свидетелями погребения Христова. Это жёны-мироносицы, а также

праведные Иосиф Аримафейский и Никодим. Очевидно, что полагая это празднование

в столь непосредственной близости к Христову Воскресению, Церковь спешит

напомнить нам в эти радостные пасхальные дни что-то необычайно важное, а не

только даёт повод поздравить окружающих нас женщин с «православным женским

днём».

Как

это ни прозвучит парадоксально, но сегодня Церковь прославляет мужество.

Мужество тех, кто остался со Христом, когда ученики Его – то есть апостолы –

испугались и убежали. Мужество Иосифа, члена Синедриона, посмевшего просить

Тело Христа у Пилата, и не испугавшегося преследований иудеев. Иосиф отдаёт для

погребения и свою собственную пещеру, тем самым свидетельствуя об

исключительном отношении к Распятому. Мы также чтим мужество и Никодима – и так находившегося под подозрением

в следовании за Христом, который под пристальным взглядом фарисеев приносит

благовония для погребения Распятого Господа. Мы также преклоняемся и перед

мужественным поступком жён-мироносиц, которые посмели принести благовония к

гробу Христову, прекрасно зная, что там их встретят вовсе не друзья Христовы, а

военная охрана и запечатанный гроб. И самое главное: о том, что Христос

воскреснет, пока не знает никто.

Как

часто, когда идёт речь о вере, мы рисуем доводами разума и яркими житейскими

примерами достаточно узкий коридор, в который, как нам кажется, и должен войти

наш собеседник, если только он не последний

злодей. И как бывает обидно, когда этот столь желанный нами шаг так и

оказывается не сделан, с нашей точки зрения совершенно непонятно, почему.

Таинство веры оказывается невзламываемым даже самым изощрённым верующим умом.

Мы оказываемся в странном положении: Иосиф и Никодим, да и жёны, не знали, что

Христос воскреснет, и шли бесстрашно к Его Распятому и Погребенному Телу – а

мы, Воскресение Христово видевшие, не можем убедить других хотя бы раз

переступить порог храма?

Была

ли вера у мироносиц, когда они шли с уготованными ароматами? Ведь то, что

произошло у них на глазах, было страшной трагедией – личной трагедией каждой из

них, лишившихся в одно мгновение своего любимого Учителя. Да, они ревели от

горя – и этот плач мы слышим сквозь песнопения Страстной седмицы – но никто,

никто кроме Иуды, не отчаялся. Даже тот, кто трижды отрёкся. Даже те, кто не

вынесли ужаса Голгофы и бежали. Если не отчаялись – значит, всё-таки надежда чем-то

питалась.

Но

действительно ли требовал Христос от Своих учеников веры? Ответ на этот

казалось бы простой вопрос вовсе не очевиден. Да, Он действительно много

говорил о вере в Него, но никогда эта вера не становилась вяжущим

«обязательством» апостолов по отношению к Нему. Вера – всегда «условие», но не

«обязательство». Веру бессмысленно навязывать: её можно только родить, родить

самому, и зачастую рожать долго и мучительно.

Когда

руки Никодима и Иосифа снимали бездыханное тело Учителя с Креста, когда пальцы

мироносиц умащали его ароматами – они понимали всем своим существом, что всё

это не может быть концом. Когда в один миг рушатся все надежды – открывается

новый и чистый горизонт. Для каждого из тех, кто погребал Спасителя, этим

горизонтом была готовность и дальше любить Его вопреки всему: вопреки тому, что

Он – мёртв и бездыханен; вопреки торжествующей злобе и презрению иудеев; любить

вопреки здравому смыслу и житейскому опыту. Ведь только любовь побеждает

смерть. Именно эта любовь и гонит их сквозь предрассветную тьму ко гробу, эта

любовь побеждает страх и недоумение, кто отвалит тяжёлый камень, и эта же

любовь застилает слезами глаза и видит в Воскресшем Христе садовника.

В

той любви, которая спасла мироносиц от безнадежности и стала фундаментом спасающей

веры, ярко проступают две особенности: любовь всегда есть внимание – и любовь

всегда есть память.

Каждого

из нас Святая Церковь вооружила действенным средством против главных врагов

нашей любви к Богу – безразличия и забвения. Когда святителю Феофану Затворнику

жаловались на окамененное нечувствие и холодность к духовной жизни, он отвечал

просто: «А ты потри-потри сердце искренней молитвой – оно и согреется!» Тот,

кто любит – бережёт то, что ему дорого, в своём сердце: его мысли и чувства,

даже будучи заняты чем-то другим, снова и снова возвращаются к самому главному

и дорогому. Кто любит Бога – тот помнит

о Нём в своём сердце и постоянно внимает Ему: такое постоянное возвращение к

сокровенному предстоянию перед Богом святитель Феофан называл «внутрь-пребыванием»,

той самой «клетью внутри» человека, куда можно укрыться из любой суеты и

обстояния.

И

пример мироносиц показывает нам, что нет ничего тверже и мужественнее этого

мягкого сердца, исполненного состраданием и целиком поглощенного Любимым.

Именно эта любовь и верность Любимому сделала мироносиц «апостолами апостолов»

– ведь именно они принесли весть апостолам о Воскресении Христовом.

Будем

же, дорогие братья и сёстры, и в эти пасхальные дни, когда уже нет

ограничивающего нас поста, помнить о том, что мера любви нашего сердца равна

мере нашего внимания и памяти о Боге и ближних!

Аминь.