|

|

||||||||||||||||

|

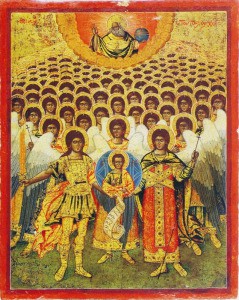

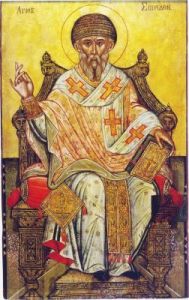

Греция Пресвятая Богородица с младенцем. Конец XVI века. Греция. Дерево, левкас, темпера, канфарение. 41,0х29,7 см. Икона реставрирована.  Доски сильно выгнуты, склеены. Большая тонированная вставка левкаса вверху справа, более мелкие — по трещине доски, по левому краю. Многочисленные точечные фрагменты потемневшей олифы. Доски сильно выгнуты, склеены. Большая тонированная вставка левкаса вверху справа, более мелкие — по трещине доски, по левому краю. Многочисленные точечные фрагменты потемневшей олифы.Изображение Богоматери на этой иконе относится к редкому иконографическому варианту, не получившему определенного названия в византийском и поствизантийском искусстве. Основой образа является тип Одигитрии, но он отличается от традиционного некоторыми особенностями: Христос расположен не прямолично, а вполоборота; Его левая рука вложена в ладонь Богоматери; ножки Младенца перекрещены; правая пятка вывернута. Перечисленные черты восходят к другим изводам. Изображение перекрещенных ног Младенца с вывернутой пяткой многократно встречается в иконографии «Умиление» («Гликофилуса»). Известно лишь несколько древних образов Одигитрии с подобным расположением Его ножек: на грузинской иконе из Цилкати, датируемой Н.П.Кондаковым VIII-IХ вв., и на мозаике в южном рукаве креста кафоликона Осиос Лукас в Фокиде, 1030-е годы. Положение вывернутой ступни носком вверх, присуще в основном изводу «Страстная»; также только в этом изводе ручки Христа вложены в ладонь Богоматери, обычно обе, но есть отдельные примеры, когда правая рука поднята в указующем жесте или в ней он держит свиток. Таким образом, икона принадлежит к смешанному варианту — «Страстная» типа Одигитрии (извод, выделенный впервые греческой исследовательницей X. Балтоянни). Общая система живописи иконы основывается на произведениях критской школы. Письмо ликов выполнено разбеленной охрой с розоватым оттенком по светло-коричневому санкирю; но вместо отдельных белильных движков, часто используемых в это время критскими мастерами, объем создается здесь более широкими поверхностями света, а тени вокруг глаз и носа более жесткие, по сравнению с типичными образцами критского искусства второй половины — конца XVI в., близкими по стилю, но иными по исполнению. Объем трактован более плоскостно, рисунок несколько прямолинеен, у внутренних уголков глаз моделировка белилами выполнена резкими движками в форме треугольников, — такие приемы характерны для памятников данного времени, но выполненных не на Крите, а в континентальной Греции (икона Богоматери «Страстная», XVI в., Греция. Орнамент на нимбах в виде многолепестковых цветов, заключенных в круги, встречается и на критских, и на греческих иконах («Страстная», XVI в., Греция; «Елеуса», конец XVI в., Крит), но его исполнение также свидетельствует о создании иконы в материковой части Греции. В связи с этим предлагаем пересмотреть первоначальную атрибуцию критской школой и считывать икону произведением материковой Греции. Н.Герасименко. Тайная вечеря. Греция. Вторая половина XVIII века. Дерево, ковчег, левкас, темпера. 32,4х23,3 см. Икона реставрирована. Трещины левкаса.  Сцена «Тайная Вечеря» представлена в одном из распространенных иконографических вариантов — двенадцать апостолов размещаются у стола, в центре которого Христос. Эта композиция встречается в византийском искусстве с VI в., в частности, ее можно видеть в базилике Сан-Аполинаре Нуово в Равенне. Широкое распространение в иконописи этот сюжет получает в поствизантийскую эпоху, особенно в творчестве Феофаноса Критского. Сцена «Тайная Вечеря» представлена в одном из распространенных иконографических вариантов — двенадцать апостолов размещаются у стола, в центре которого Христос. Эта композиция встречается в византийском искусстве с VI в., в частности, ее можно видеть в базилике Сан-Аполинаре Нуово в Равенне. Широкое распространение в иконописи этот сюжет получает в поствизантийскую эпоху, особенно в творчестве Феофаноса Критского.Икона написаны в традициях, близких к живоподобному письму. Манера исполнения характерна для греческой живописи середины — второй половины XVIII столетия. Лики написаны по серо-оливковому санкирю с яркими белильными высветлениями по форме. У уголков глаз, носа, на лбу положены точные белильные движки. Манера исполнения близка к таким произведениям, как «Три отрока в печи огненной» из Протатона на Афоне, XVIII в.; «Мученик Меркурий», Афон, XVIII в., ГИМ. Схема построения композиции и изображения заднего плана иконы «Евхаристия» аналогична «Сошествию во ад» из монастыря Иоанна Богослова на Патмосе второй половины XVIII в. Как показывают перечисленные аналогии, весьма возможно, что эти иконы связаны с Афоном. Они составляют один комплекс и, видимо, являлись частью одного эпистилия темплона. Очевидно, что эпистилий, в который входили эти иконы, имел в своем составе изображения избранных святых и праздников. Собор Архангелов. 1811 год. Греция. Дерево, левкас, темпера. 35,2х28 см. Икона реставрирована. Имеются небольшие тонировки.  Праздник Собор архангелов отмечается 8/21 ноября. В этот день вспоминается архистратиг Михаил и все небесное воинство. Одна из первых сцен на этот сюжет сохранилась в Минологии Василия II, 979-989 гг., где изображен один архангел Михаил, попирающий беса. В то же время еще в доиконоборческий период складывается композиция, представляющая сонм ангельских сил во главе с архангелами Михаилом и Гавриилом, держащими медальон с образом Христа. Данная иконография восходит к позднеантичной схеме imago clipeata — «образ на щите» — и выражает идею победы над смертью и служения бесплотных сил Христу. Особое распространение сюжет «Собор архангелов» получает в поздневизантийский и поствизантийский период. Существует два основных варианта иконографии: 1) изображение двух или трех архангелов (Михаила, Гавриила и Рафаила) в воинском облачении с медальоном Христа, как на иконе середины XV в. из монастыря Ватопед на Афоне; 2) всего сонма ангелов, как на этой иконе или фреске трапезной афонского монастыря Дионисиат, 1547 г. Праздник Собор архангелов отмечается 8/21 ноября. В этот день вспоминается архистратиг Михаил и все небесное воинство. Одна из первых сцен на этот сюжет сохранилась в Минологии Василия II, 979-989 гг., где изображен один архангел Михаил, попирающий беса. В то же время еще в доиконоборческий период складывается композиция, представляющая сонм ангельских сил во главе с архангелами Михаилом и Гавриилом, держащими медальон с образом Христа. Данная иконография восходит к позднеантичной схеме imago clipeata — «образ на щите» — и выражает идею победы над смертью и служения бесплотных сил Христу. Особое распространение сюжет «Собор архангелов» получает в поздневизантийский и поствизантийский период. Существует два основных варианта иконографии: 1) изображение двух или трех архангелов (Михаила, Гавриила и Рафаила) в воинском облачении с медальоном Христа, как на иконе середины XV в. из монастыря Ватопед на Афоне; 2) всего сонма ангелов, как на этой иконе или фреске трапезной афонского монастыря Дионисиат, 1547 г.Образ на мандорле может быть различным. Наиболее часто изображается Христос Еммануил. Реже встречается образ Христа Пантократора, как на уже упоминаемой иконе из Ватопеда. Также может быть представлен Христос с ангельскими крыльями или Богоматерь с Младенцем. Форма мандорлы может быть как круглой, так и в виде перекрещивающихся треугольников. Сохранились афонские гравюры середины XIX в. на этот сюжет, в основном с изображением трех архангелов. Изображения на этой иконе отличаются богатством декорирования одежд: на золотых доспехах Михаила написан крест и львиная маска; Гавриил представлен в изукрашенных придворных одеяниях, перевитых лором. Меч в руке Михаила — огненный, троеконечный. Редким является изображение благословляющего Господа Саваофа в облачном сегменте. Особенностью этой иконы является и текст названия — «собор таксиархов». В то время как в большинстве композиций указывается: «собор бесплотных сил» или «собор архангелов». Таксиархами называли обычно только Михаила и Гавриила как главных среди ангелов, и это наименование использовалось в основном только при посвящении им храмов. Но четкой регламентации этого наименования не было, встречается даже надпись «собор архистратига Михаила и остальных». Стиль иконы характерен для греческой живописи начала XIX в. Среди близких аналогий следует указать житийную икону «Святые Акакий, Игнатий и Евфимий» из Скита Иоанна Крестителя монастыря Ивирон на Афоне, 1818 г. (иконописец Досифей, монах из Сербии), и «Собор архангелов» из иконостаса 1817-1818 гг. церкви Панагия Панагуда в Фессалониках. На иконе сохранилась посвятительная надпись и год создания — «моление раба Божия» //... в год 1811. Собор всех святых. XIX век. Греция. Дерево, ковчег, левкас, темпера. 31,4х23 см. Икона реставрирована. Небольшие выпады левкаса.  Сюжет «Собор всех святых» выкристаллизовался из сцены Страшного суда и представляет торжество всех праведников в Раю. На иконе представлен наиболее распространенный вариант иконографии. Большую часть композиции традиционно занимает двойная сфера, в центре которой — изображение Христа. По сторонам — Богоматерь и Иоанн Креститель. Вокруг — во внешней сфере — хор святых, представленных по чинам святости. Реже встречается изображение святых в арочных проемах, размещенных несколькими рядами в нижней части композиции, как на иконе XVIII (?) в. из музея Метрополитен в Нью-Йорке. Существуют различные варианты изображения Христа в центральной сфере: в рост, восседающим на троне (как на рассматриваемой иконе, а также многочисленных афонских гравюрах), на радуге (икона XVIII в. из ГМИИ), ангелах (икона из Нового Скита на Афоне, 1770 г.), или может быть представлен образ Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух (икона XVIII в. из монастыря Павла Ксиропотамского на Афоне). Сюжет «Собор всех святых» выкристаллизовался из сцены Страшного суда и представляет торжество всех праведников в Раю. На иконе представлен наиболее распространенный вариант иконографии. Большую часть композиции традиционно занимает двойная сфера, в центре которой — изображение Христа. По сторонам — Богоматерь и Иоанн Креститель. Вокруг — во внешней сфере — хор святых, представленных по чинам святости. Реже встречается изображение святых в арочных проемах, размещенных несколькими рядами в нижней части композиции, как на иконе XVIII (?) в. из музея Метрополитен в Нью-Йорке. Существуют различные варианты изображения Христа в центральной сфере: в рост, восседающим на троне (как на рассматриваемой иконе, а также многочисленных афонских гравюрах), на радуге (икона XVIII в. из ГМИИ), ангелах (икона из Нового Скита на Афоне, 1770 г.), или может быть представлен образ Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух (икона XVIII в. из монастыря Павла Ксиропотамского на Афоне).Вокруг сфер обычно изображаются ангелы, евангелисты или символы евангелистов. На фоне вне сфер часто встречаются фигуры пророков Соломона и Даниила или Исайи и Иезекииля. Отличительной особенностью этой иконы является размещение символов евангелистов по краям внутреннего круга и изображение двух херувимов по углам. Образ Рая в нижней части иконы традиционен — на фоне зеленых кущ представлены три праотца — Авраам, Исаак, Иаков и благоразумный разбойник. Иконография «Собор всех святых» получила особое распространение на Афоне: такие иконы часто включались в иконостасы скитов; их можно видеть в монастырях Павла Ксиропотамского, Кутлумуш, Каракал, Ставроникита. В качестве наиболее близких иконографических аналогий можно назвать икону второй половины XVII в. из музея в Реклинхаузене; «Все святые» из Нового Скита на Афоне, 1770 г.; «Все святые» XVIII в. из афонского монастыря Павла Ксиропотамского. Манера живописи характерна для XIX в. Тип изображения херувимов в верхних углах композиции подтверждает эту датировку. Живопись личного исполнена контрастно, в ее основе — темный санкирь, по которому для создания объема положен чуть розоватый тон и белила. Рисунок по золоту нанесен тонкими линиями зеленого и красного цветов. Цветовые сочетания и общий характер оформления иконы с двойными золотыми и киноварными полями позволяют высказать предположение о создании этой иконы на Афоне. Святитель Спиридон Тримифунтский. Конец XVII — начало XVIII века. Греция. Дерево, левкас, темпера. 88,5х53,6 см. Икона реставрирована.  Нижний край доски опилен. Тонированные вставки левкаса, особенно крупные на левом колене и правой ноге. Прописи на лике. Нижний край доски опилен. Тонированные вставки левкаса, особенно крупные на левом колене и правой ноге. Прописи на лике.Святитель Спиридон, епископ Тримифунтский (ум. в 348 г.) прославился своей благочестивой жизнью и неустанным служением в сане епископа города Тримифунта на Кипре в IV в. День памяти 12/25 декабря. Святитель обладал даром провидения и чудотворения, после смерти у его мощей происходили различные исцеления. Он широко почитался во всей Византийской империи, особенно на Кипре, где родился и служил, и на Корфу, где с 1460 г. находятся его мощи. Иконография святого, представленного с седой заостренной раздвоенной бородой, в плетеной шапочке и с закрытым Евангелием на левой руке, традиционна. Один из первых канонических примеров сохранился в Минологии Василия II, 979-989 гг. Форма головного убора святителя объясняется тем, что он был пастухом в юности. Тип изображения святителей на троне распространяется только в поздневизантийский период, среди подобных образов — икона «Святой Спиридон» из греко-православной церкви Петра и Павла в Неаполе (художник Константинос Триандафилос, 1782 г.). Традиция украшать одежды различными сюжетами появляется в поствизантийской живописи и встречается не часто. Изображения на иконе принадлежат к наиболее распространенным: на палице — Христос, восставший из гроба в мандорле славы, по краям — символы евангелистов; на епитрахили — образы апостолов в овальных картушах; на левом поруче — сцена Благовещения; на окладе Евангелия — крест с распятым Христом и плачущими ангелами по сторонам. Манера изображения одежд отличается тонкими цветовыми сочетаниями высветленных тонов и изобильным декорированием, что характерно для конца XVII — первой половины XVIII в.: бледно-розовая фелонь украшена золотым крупным растительным орнаментом, по светлой серо-голубой ризе выполнены золотом пятилепестковые розетки, на бело-голубом омофоре — красные и золотые цветы. Золотой трон также изукрашен различными орнаментами, его спинка завершается головками ангелов и львиными масками, две звериные морды можно различить и в рисунке ножек трона. Характер живописи личного позволяет датировать икону концом XVII — началом XVIII в.: лик написан активными розовато-белильными высветлениями по охристому санкирю, тени усилены, мелкие регулярные движки образуют достаточно плотную и подвижную материю. Подобные черты соотносятся с такими произведениями греческих мастеров, как «Святитель Николай» Эммануила Тцанеса, 1683 г.; «Иоанн Предтеча» Андреаса Карадиноса, первое десятилетие XVIII в., Византийский музей в Афинах; «Дионисий Ареопагит» Парфениоса Канкелариса, 1729 г. Велика вероятность, что подобное крупное произведение могло быть выполнено для одного из храмов Корфу, но общий тип и система характерны для всей иконописи Северной Греции и больших островов и не позволяют точно определить регион. Выводы не могут быть подкреплены и дополнены именем мастера, ибо сохранились лишь фрагменты текста на подножии трона — «... рука иеро...» — вероятно, иеромонаха, что, однако, не проясняет ситуации, так как многие художники являлись священниками и монахами. Н.Герасименко.

|